KI SEO

So funktioniert Suchmaschinenoptimierung für AI

KI-SEO befindet sich noch in einer frühen Phase und erinnert damit an die Suchmaschinenoptimierung zu Beginn der 2000er-Jahre. Stetiges Experimentieren, Anpassungen und Lernprozesse bestimmen das Vorgehen. Es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass Webseiten und Rankings (zumindest etwas) an Bedeutung verlieren, während die Markenpräsenz im Internet wichtiger wird. Jedoch bleiben klassische SEO-Prinzipien auch weiterhin relevant. Inhalte müssen daher in möglichst vielen Suchkontexten funktionieren.

Das Wichtigste zu KI SEO für Dich zusammengefasst:

- Generative KI-Modelle bewerten die inhaltliche Tiefe, sprachliche Natürlichkeit und Faktizität von Inhalten.

- Keywords spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Stattdessen ist der semantische Kontext von Inhalten bedeutend.

- Anders als Suchmaschinen wie Google, speichert die generative KI keine vollständigen Webseiteninhalte ab.

- Sie zerlegt das Webdokument in semantische Bestandteile und kombiniert die Informationen aus verschiedenen Quellen in ihren Antworten.

- Daher ist eine konsistente und breit gefächerte Präsenz im Netz notwendig, um Relevanz aufzubauen und von der KI berücksichtigt zu werden.

- Backlinks, Social Signals und Mentions sind daher wichtige Faktoren im KI SEO.

Was ist KI SEO?

KI SEO oder AI SEO bezeichnet Maßnahmen zur Optimierung von Inhalten mit dem Ziel, in den Antworten generativer KI-Systeme wie ChatGPT, Claude, Perplexity oder den AI Overviews von Google sichtbar zu werden. Im Gegensatz zur klassischen Suchmaschinenoptimierung geht es dabei nicht ausschließlich um Platzierungen in den organischen Suchergebnissen, sondern um eine Präsenz in KI-generierten Antwortformaten.

Für diese Form der Optimierung existieren verschiedene Bezeichnungen wie Generative Engine Optimization (GEO), Artificial Intelligence Optimization (AIO), Large Language Model Optimization (LLMO) oder Generative Artificial Intelligence Optimization (GAIO). Trotz leichter inhaltlicher Unterschiede verfolgen alle Ansätze das gemeinsame Ziel, Inhalte so aufzubereiten, dass sie von KI-Modellen erkannt, verarbeitet und zitiert werden.

Der grundlegende Unterschied zur herkömmlichen SEO liegt in der Bewertungssystematik. Während Suchmaschinen wie Google Faktoren wie die inhaltliche Relevanz, Backlinkstruktur und die thematische Autorität einer Webseite bewerten, gewichten KI-Modelle Merkmale wie faktenbasierte Inhalte, kontextuelle Tiefe, sprachliche Kohärenz und einen natürlichen Ausdruck stärker. Das bedeutet, dass Inhalte nicht nur suchmaschinenkonform, sondern auch modellfreundlich gestaltet werden müssen.

Durch die wachsende Bedeutung von KI-Modellen ist davon auszugehen, dass KI SEO auch im deutschsprachigen Raum eine zunehmend wichtige Rolle spielen wird. Eine frühzeitige Integration entsprechender Maßnahmen in die SEO-Strategie kann helfen, sich nachhaltig in generativen Antwortsystemen zu positionieren.

Neue Disziplin mit verschiedenen Namen

Im AI SEO haben sich mehrere Begriffe etabliert, die alle auf ein gemeinsames Ziel hinauslaufen: Inhalte für die Auffindbarkeit in KI-gesteuerten Antwortsystemen zu optimieren. Zu den geläufigsten – aber nicht immer einheitlich und trennscharf definierten – Bezeichnungen gehören diese Konzepte, die sich leicht unterschiedlichen Schwerpunkten widmen:

- AIO (Artificial Intelligence Optimization) fungiert als übergeordneter Begriff und umfasst sowohl GEO als auch LLMO. Er steht für sämtliche Aktivitäten, die dazu beitragen, Inhalte für KI-Anwendungen auffindbar und verständlich zu machen. Unabhängig von der Terminologie ist das Ziel stets dasselbe: eine möglichst hohe Sichtbarkeit in KI-basierten Antwortsystemen.

- LLMO (Large Language Model Optimization) bezieht sich auf die Optimierung für große Sprachmodelle wie GPT-5, Claude oder Gemini. Hierbei geht es darum, Informationen so zu gestalten, dass sie korrekt interpretiert, richtig zugeordnet und in den Antworten der Modelle als relevante Quelle berücksichtigt werden. Im Mittelpunkt von LLMO stehen dabei nicht (allein) Keywords, sondern Faktoren wie Markenbekanntheit, inhaltliche Tiefe und Faktentreue aus Sicht des Modells.

- GEO (Generative Engine Optimization) und GAIO (Generative Artificial Intelligence Optimization) beschreiben die Optimierung für generative Suchsysteme, etwa für Googles AI Overviews, Perplexity oder ChatGPT mit aktiver Websuche. Ziel ist es, in den von diesen Systemen erzeugten Antwortformaten aufzutauchen. Es geht also darum, die Wahrscheinlichkeit, in den zu Prompt-Anfragen generierten Antworttexten erwähnt oder zitiert zu werden, zu erhöhen.

Die Suchmaschinenoptimierung hat sich mit den Jahren kontinuierlich von einfachen Methoden wie der Optimierung der Keyword-Dichte über Linkaufbau bis zu E-E-A-T weiterentwickelt. SEO für generative KI erweitert nun diesen Rahmen. Grundprinzipien wie eine klare Informationsstruktur und inhaltliche Relevanz gelten auch für KI-Systeme. AI SEO und LLMO sind daher logische Erweiterungen der Disziplinen in der Suchmaschinenoptimierung.

KI SEO: Unterschiede zur Suchmaschinenoptimierung für Google

Generative KI-Systeme arbeiten anders als klassische Suchmaschinen. Während etwa Google einen Webindex nutzt und Webseiten anhand von Faktoren wie Keywords, Ladezeiten und internen sowie externen Links in den Suchergebnissen rankt, erzeugen Sprachmodelle direkte Antworten auf Grundlage einer semantischen Kombination der Informationen aus mehreren Quellen.

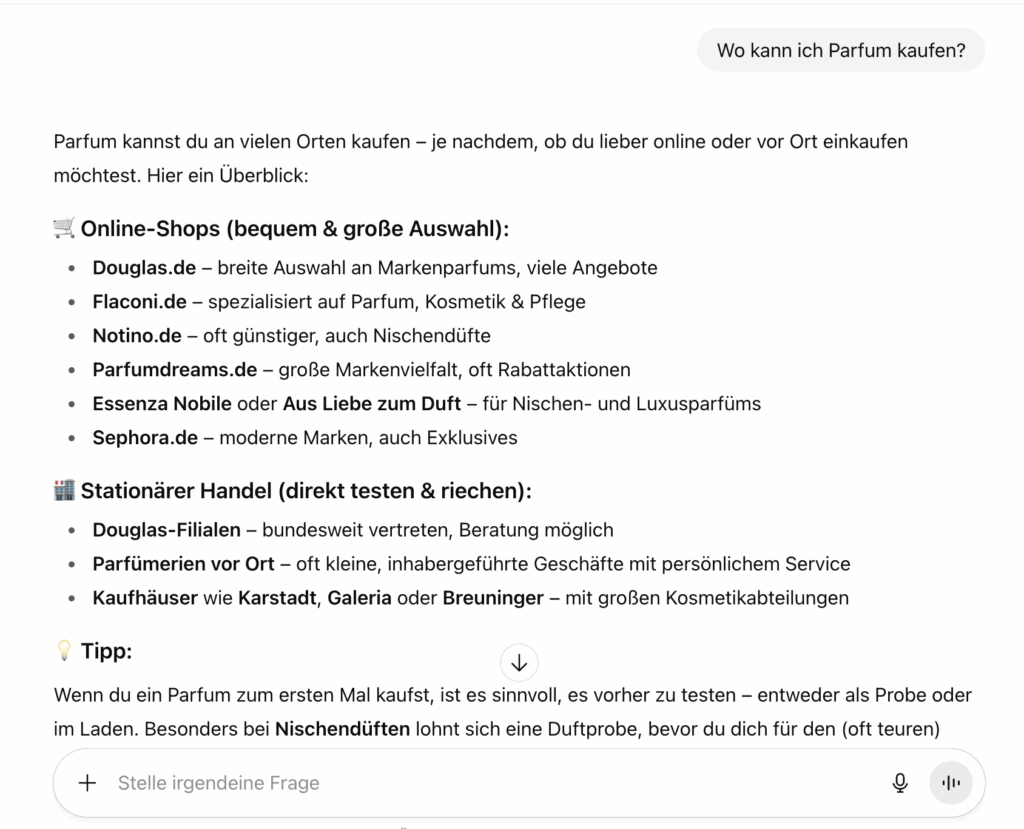

Statt einer Liste von Webseiten liefern generative Systeme wie ChatGPT oder Googles AI Overviews strukturierte Textantworten. Diese Antworten integrieren Informationen aus verschiedenen Webquellen, mitunter ergänzt durch referenzierte Links.

Klassische Suchmaschinen funktionieren zudem als statische Einweg-Systeme. Nutzer geben eine Suchanfrage ein und erhalten eine Ergebnisliste. Generative KI hingegen erlaubt Folgefragen, Präzisierungen und eine interaktive Beantwortung komplexer Anliegen. Modelle wie GPT-4 oder Gemini sind beispielsweise in der Lage, Inhalte zu vergleichen, zusammenzufassen, HTML-Codes zu erstellen oder strukturierte Analysen auszuführen.

| Art der Suche | Klassische Suchmaschine | Generative KI |

| Interaktion | Einseitig | Interaktiv, auf Dialogen basierend |

| Suchanfrage | Meist einzelne Schlüsselwörter, Wortgruppen oder kurze Fragen | Vollständig ausformulierte Fragen, ggf. mit Erklärung des Suchkontextes |

| Suchergebnis | Snippets, FAQ-Boxen etc. mit Links | Ausformulierte Antwort, die Informationen aus mehreren Quellen zusammenfasst |

| Personalisierung | Überwiegend standardisiert für alle Nutzer, teilweise abhängig vom Suchverlauf | Abhängig vom Suchkontext und dem vorhergehenden Such- und Nutzungsverhalten |

| Komplexität der Antworten | Mitunter oberflächliche Antworten, die eine nachfolgende Recherche erforderlich machen | Antworten sind detailliert und tiefgreifend, aber nicht immer korrekt |

| Sichtbarkeit von Quellen | Suchergebnisse setzen sich größtenteils aus verlinkten Webseiten zusammen, hervorgehobene Ergebnisse (Featured Snippets) basieren auf einer einzigen Quelle | Antworten und Ergebnisse basieren auf mehreren Quellen, die jedoch nicht immer genannt werden |

Im AI SEO gilt: Markenrelevanz vor Domainstärke

Generative Sprachmodelle bewerten Inhalte nicht auf Basis klassischer Metriken wie der Domain Authority, sondern anhand von Faktoren wie der Relevanz einer Marke für bestimmte Themen. Wenn eine künstliche Intelligenz etwa erfasst, dass eine Marke in einem bestimmten Themenfeld einen Expertenstatus besitzt, wird sie mit größerer Wahrscheinlichkeit in den KI-Antworten berücksichtigt – unabhängig von Backlinks oder technischen SEO-Signalen.

Brands sind im KI-SEO bedeutender als Domains. Nutzer können Informationen aus einer KI-Antwort erhalten, ohne je auf eine Website zuzugreifen. Deshalb ist es wichtig, die eigene Marke digital als Autorität im Bereich ihrer Kernthemen zu positionieren. Das umfasst etwa die Inhalte auf der eigenen Webseite sowie Erwähnungen in sozialen Netzwerken und Drittquellen. Je häufiger eine Marke dort positiv kontextualisiert wird, desto stärker wird sie in den Trainingsdaten der Modelle verankert. Die Optimierung für KI erfordert deshalb eine enge Abstimmung zwischen SEO, PR, Content-Marketing und Social Media.

Von Rankings zu Referenzraten

Im herkömmlichen SEO stand die Platzierung auf den vorderen Positionen der Suchergebnisse im Mittelpunkt. Generative KI verändert diesen Fokus grundlegend: Es existieren keine Trefferlisten mit bezifferbaren Rankingpositionen mehr. Stattdessen zählt, ob Inhalte Teil einer KI-generierten Antwort sind, sei es durch direkte Zitate, Quellenangaben oder implizite Integration.Die zentrale SEO-KPI in der Suchmaschinenoptimierung für AI verschiebt sich damit von Rankings zu Erwähnungsraten. Wichtig ist also, wie oft und in welcher Form Inhalte von Sprachmodellen aufgenommen werden.

Kontextualisierung und Personalisierung von Antworten

Während Google – abgesehen von Standort- oder Verlaufseinflüssen – weitgehend identische Ergebnisse für alle Nutzer liefert, sind die Antworten von Sprachmodellen dynamisch und stark kontextabhängig. Die Ausgabe hängt vom individuellen Anfrageverlauf, vom Nutzerprofil oder auch von regionalen Faktoren ab. Damit entfällt einge gewisse Vorhersehbarkeit, die bei klassischen Rankings gegeben war.

Für die Sichtbarkeit von Marken oder Inhalten bedeutet das: Sie ist nicht universell messbar, sondern situationsbezogen. Ein Unternehmen wird in einer Antwort mitunter nur dann genannt, wenn die Anfrage oder der Fragesteller bestimmte Kriterien erfüllt – etwa thematische Vorlieben, eine Interaktionshistorie oder Präferenzen. Eine gleich formulierte Frage kann bei mehrfacher Wiederholung unterschiedliche Ergebnisse liefern. Die Erscheinungsrate einer Marke oder Webseite in generativen Antworten variiert entsprechend je nach Nutzer und Kontext.

Diese Dynamik erschwert die Erfolgskontrolle. Einzelne Tests reichen nicht aus, um eine valide Einschätzung der Sichtbarkeit zu treffen. Stattdessen ist eine Vielzahl von manuellen Abfragen erforderlich, um statistisch belastbare Aussagen über die Häufigkeit und den Kontext der Erwähnungen zu erhalten.

Parallel dazu entstehen spezialisierte SEO-Tools, die genau diese Aufgabe übernehmen. Sie analysieren automatisiert große Mengen an KI-Antworten und erfassen die Erwähnungen einzelner Marken. Auch etablierte Anbieter wie Ahrefs, Semrush und Sistrix erweitern dahingehend ihre Funktionen.

Aufgliederung komplexer Suchanfragen (Query Fan-Out)

Generative Systeme verarbeiten Nutzeranfragen anders als klassische Suchmaschinen. Sie zerlegen komplexe Fragen in mehrere Teilaspekte, analysieren diese parallel (Query Fan-out) und integrieren die Ergebnisse anschließend zu einer konsolidierten Antwort (Query Fan-in). Eine Website liefert etwa Definitionen, eine andere stellt aktuelle Daten bereit, eine dritte bringt eine Bewertungsperspektive ein.

Dies ermöglicht es, auch mit Inhalten sichtbar zu werden, die nur einzelne Facetten einer größeren Fragestellung abdecken. Es genügt, einen relevanten Baustein beizutragen – etwa eine originäre Datenerhebung, eine fundierte Begriffserklärung oder eine anwenderorientierte Einschätzung.

Damit gewinnen Longtail-Keywords und eine breite thematische Aufstellung innerhalb eines Themenclusters weiter an Bedeutung. Die Kombination mehrerer Content-Typen innerhalb eines Beitrags kann die Wahrscheinlichkeit der Integration zusätzlich erhöhen. Gleiches gilt etwa für sogenannten Ranch-Style-Content, bei dem anstelle einer holistischen Seite viele granulare Unterseiten zu Detailaspekten eines Themas veröffentlicht werden.

Veränderungen im Klick- und Nutzerverhalten

Mit der zunehmenden Nutzung generativer KI – auch in klassischen Suchmaschinen – verändern sich die gewohnten Muster im Nutzerverhalten. Viele Anwender interagieren mit KI-Systemen wie Google AI Overviews, ohne auf klassische Suchergebnisse zu klicken. Dies kann zu sogenannten Zero-Click-Searches führen, also zu Suchen ohne Seitenaufrufe.

Das ist jedoch nicht immer der Fall. Laut einer Sistrix-Analyse zu den AI Overviews von Google im Vereinigten Königreich können die neuen Antwortformate in bestimmten Fällen sogar eine höhere Klickrate als ihre Vorgänger, die Featured Snippets, erzielen. Eine neuere Studie von pewresearch.org hingegen zeigt jedoch negative Auswirkungen der AI Overviews auf die Klicks, die Suchergebnisse erhalten. SERPs mit AI Overviews erhalten demnach eine Klickrate von im Schnitt gerade einmal bei acht Prozent.

Dies muss aber nicht immer der Fall sein. Häufig werden in KI-Antworten keine Links aufgeführt. Ist dies doch der Fall, klicken Nutzer nicht zwangsläufig auf die verlinkte Quelle. Stattdessen bleibt etwa der Markenname im Gedächtnis und wird zu einem späteren Zeitpunkt gezielt aufgerufen, etwa über eine direkte URL-Eingabe oder eine markenspezifische Suchanfrage. Dadurch kann der organische Suchmaschinen-Traffic sinken, während gleichzeitig die Menge an Direktzugriffen und die Zahl der Brand Searches steigen.

Eine steigende Zahl der Direktzugriffe auf die Webseite bei gleichzeitig rückläufigen organischen Klicks kann ein Hinweis auf gestiegene Markenbekanntheit durch KI-Antworten sein. Ebenso kann ein Anstieg der Conversion-Rate aus Markenanfragen auf eine erfolgreiche Positionierung in generativen Systemen hindeuten. Diese Entwicklung ist in klassischen Analysemodellen jedoch oft nicht unmittelbar nachvollziehbar.

Wie funktionieren KI-Sprachmodelle?

Ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise von künstlichen Intelligenzen wie ChatGPT, Google Gemini oder Perplexity hilft bei der Optimierung Deiner Inhalte für diese Systeme. Im Folgenden findest Du eine vereinfachte Beschreibung der zentralen KI-Mechanismen.

Initialer Lernprozess und Feinjustierung

KI-Modelle wie ChatGPT werden mit großen Textmengen vortrainiert. Dadurch erlangen sie breites Wissen und Sprachverständnis. Dieses Wissen ist jedoch nicht immer aktuell und basiert auf Wahrscheinlichkeiten, nicht auf überprüfbaren Fakten. Daher sind Fehler in den Antworten möglich.

Nach dem Training erfolgt ein Feintuning, oft mit menschlichem Feedback. Das verbessert den Umgang mit Anweisungen, das künstliche Gespür für Höflichkeit sowie die Dialogfähigkeit der KI. Für die Content-Erstellung werden eine klare Sprache und strukturierte Inhalte damit noch wichtiger, damit diese von KI-Modellen verarbeitet werden können.

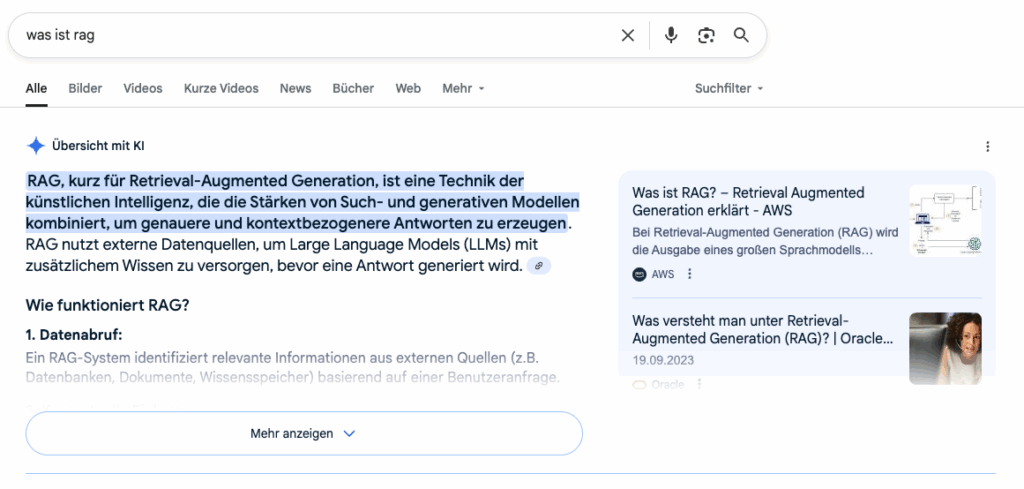

Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Für aktuelle oder faktenbasierte Antworten greifen viele KI-Systeme in Echtzeit auf Web- oder Datenbankinhalte zurück. Die Antwort basiert dann nicht nur auf dem antrainierten Vorwissen, sondern auch auf externen Informationen. Anders als etwa ChatGPT durchsucht beispielsweise Perplexity grundsätzlich das Netz nach relevanten Informationen zur Formulierung von Antworten. Daher sollten Deine Inhalte nicht nur für Suchmaschinen auffindbar und indexierbar sein, sondern auch für KI-Crawler.

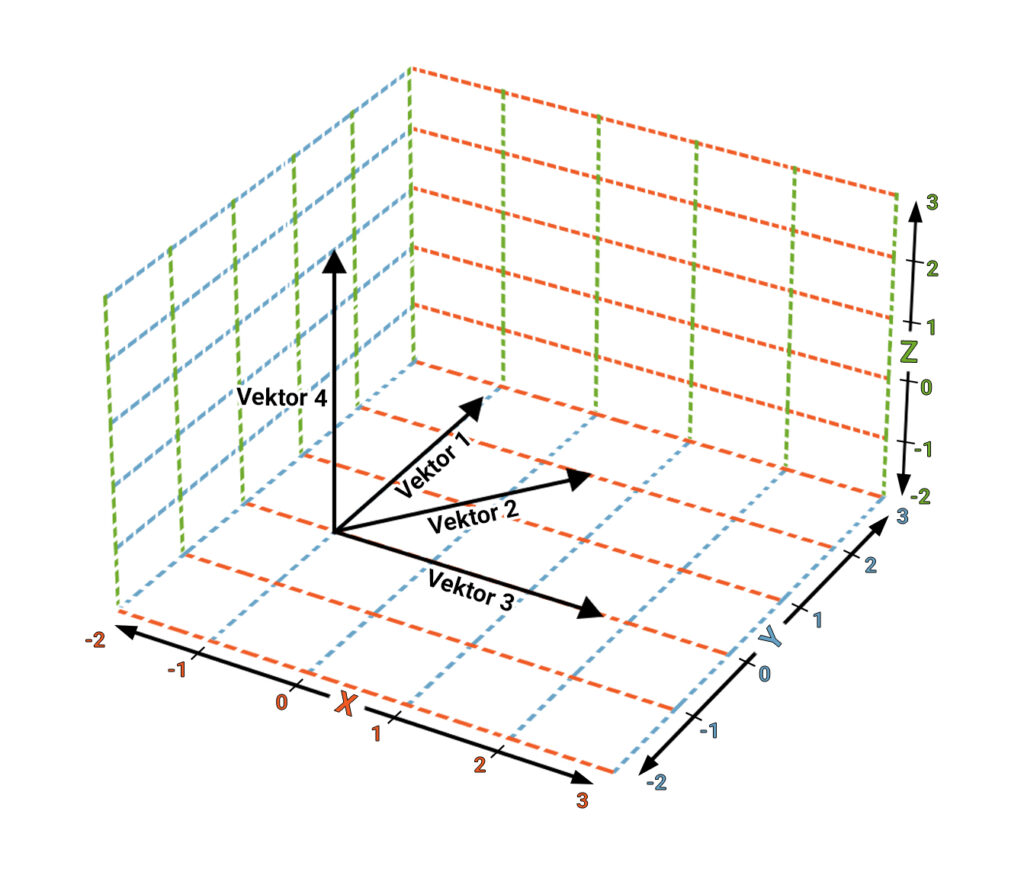

Embeddings und Passage-Matching

Neben den bereits verfügbaren AI Overviews testet Google mit dem sogenannten „AI Mode“ eine Suchfunktion, die auf generativer KI basiert. Dabei bewertet die Suchmaschine Inhalte nicht mehr als vollständige Seiten anhand von Keywords, sondern analysiert einzelne Textpassagen semantisch.

Dabei werden Suchanfrage und Seiteninhalt in mathematische Einheiten (Embeddings) übersetzt und mittels Vektoren auf Übereinstimmung zwischen der Suchphrase und dem Content geprüft wird. So können auch Inhalte ranken, die das Suchwort nicht enthalten, aber thematisch relevant sind. Damit gewinnt die inhaltliche Relevanz weiter an Bedeutung gegenüber der Verwendung von Keywords.

Kontext von Dialogen und Folgefragen

Sprachmodelle wie ChatGPT berücksichtigen den bisherigen Gesprächsverlauf und passen ihre Antworten an den jeweiligen Kontext an. Nutzer stellen häufig Rückfragen oder verfeinern ihre Anfragen schrittweise. Entsprechend verändert sich auch der Informationsbedarf im Verlauf des Dialogs.

Bei der Ausarbeitung einer Content-Strategie stellt sich daher die Frage, an welcher Stelle im Dialogpfad die eigenen Inhalte sinnvoll eingebunden werden können. Allgemeine Informationen sind eher für den Einstieg geeignet, spezialisiertes Wissen wird häufig erst bei Folgefragen relevant. Optimal ist häufig eine Kombination aus beidem: Deine Inhalte sollten Deine Kernthemen großflächig abdecken und bei Bedarf in die Tiefe gehen, um auch Detailfragen zu beantworten.

Interpretation und Schlussfolgerung

KI kann logische Beziehungen zwischen Fakten erkennen und eigene Schlüsse ziehen. Inhalte sollten deshalb so strukturiert sein, dass relevante Verknüpfungen möglich sind, etwa durch explizite Darstellung der Zusammenhänge zwischen Zielgruppe, Problem und Lösung.

Aktuelle AI-Modelle können logische Beziehungen zwischen Fakten erkennen und eigene Schlüsse ziehen. Sie verknüpfen Inhalte und formulieren ein zusammenhängendes Fazit. Damit Inhalte bei diesem sogenannten Reasoning berücksichtigt werden können, ist einmal mehr ein gut strukturierter Content erforderlich.

Dies geschieht durch die eindeutige Darstellung der Zusammenhänge zwischen Zielgruppe, Problem und Lösung. Je klarer einzelne Informationen aufeinander aufbauen, desto besser kann ein Modell daraus sinnvolle Empfehlungen ableiten. Stellst Du den Kontext Deines Contents in Bezug auf die Zielgruppe, Problemstellungen oder Ereignisse konkret dar, steigt die Chance, dass KI-Systeme Deine Inhalte aufgreifen.

Gratis SEO-Strategie Session sichern

1. Session

anfragen

2. Roadmap

erhalten

3.Marktanteile

erobern

Frage jetzt Deine persönliche Strategie-Session in einem 1-on-1-Videocall mit Christian B. Schmidt an. Statt allgemeiner „SEO-Tipps“ bekommst Du Deine individuelle Challenger Roadmap, um neue Marktanteile zu erobern.

Limitiert auf 10 Sessions pro Monat und nur für Hidden Champions mit Wachstumszielen.

In KI sichtbar werden: Konkrete SEO-Maßnahmen

Die Suchmaschinenoptimierung für KI-Systeme vereint sowohl klassische SEO-Maßnahmen als auch neue Methoden. Dabei rückt eine inhaltliche und semantische Konsistenz auch außerhalb der eigenen Webseite weiter in den Fokus. Die folgenden Punkte sind bei der Optimierung besonders wichtig.

Was sind Maßnahmen im technischen KI SEO?

Eine solide technische Basis ist entscheidend, damit Inhalte von KI-Systemen korrekt erfasst, interpretiert und in Antworten integriert werden können. Die folgenden Punkte bilden dafür eine gute Grundlage:

llms.txt als Orientierungshilfe

Die llms.txt-Datei dient als Wegweiser für KI-Systeme, ähnlich wie die XML-Sitemap für den Google-Crawler. Hier lassen sich gezielt Verlinkungen zu wichtigen Inhalten wie aktuellen Artikeln, Kategorieübersichten oder FAQ-Seiten hinterlegen. Auch wenn nicht jeder Bot sie immer verwendet, erhöht sie die Chance, dass relevante Seiten gefunden werden. Erste Plugins und Tools wie Yoast SEO ermöglichen bereits eine automatische Erstellung dieser Datei.

Crawlbarkeit

Erlaube den Zugriff durch KI-Crawler in der robots.txt und verhindere unbeabsichtigte Deindexierungen durch den Robots-Meta-Tag „noindex”. Viele KI-Systeme nutzen eigene User-Agents, etwa OpenAIs GPT-Bots. Beachte dabei, dass einige KI-Anbieter Robots-Anweisungen ignorieren können, auch wenn Du sie am Crawling hindern möchtest.

Semantisch sinnvolle URLs, Meta-Daten und Schema-Markup

Gestalte URLs sprechend und beschreibend. Verfasse präzise Meta-Descriptions und Seitentitel, da sie als kontextuelle Orientierung für Crawler und Modelle dienen können.

Verwende zudem Schema.org-Markup, um zusätzliche Kontextinformationen bereitzustellen. Empfehlenswert sind etwa je nach Seitentyp und Inhalt:

- Article-Markup mit Autorenangabe, Veröffentlichungs- und Aktualisierungsdatum

- Organization-Markup mit Name, Logo und Links zur Präsenz in den sozialen Medien, um den Bezug zum gesamten Markenauftritt herzustellen

- FAQ-Page-Markup zur Auszeichnung der Antworten auf häufig gestellte Fragen

- HowTo-Markup für Content mit Anleitungen

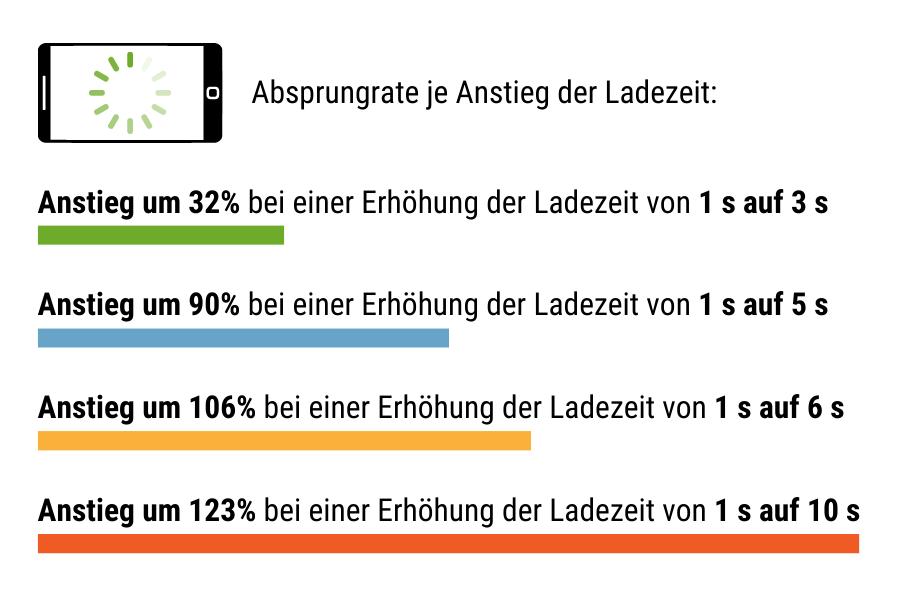

Core Web Vitals und Ladezeiten

Optimiere die Core Web Vitals konsequent. Hinter dem Begriff Core Web Vitals stehen drei zentrale Kennzahlen, die Google zur Bewertung der Nutzererfahrung heranzieht:

- Ladegeschwindigkeit (Largest Contentful Paint, LCP): Misst die Zeit, bis das größte sichtbare Inhaltselement einer Seite vollständig geladen ist – in der Regel ein Bild oder ein Textblock im oberen Seitenbereich.

- Interaktionsfähigkeit (First Input Delay, FID): Erfasst die Zeitspanne zwischen der ersten Nutzeraktion (z. B. Klick auf einen Button) und dem Moment, in dem die Seite darauf reagiert.

- Visuelle Stabilität (Cumulative Layout Shift, CLS): Bewertet, wie stark sich Elemente beim Laden der Seite verschieben. Eine niedrige CLS bedeutet, dass Inhalte stabil bleiben und nicht unvorhersehbar springen.

Reduziere Ladezeiten zusätzlich durch: Bildkomprimierung, die Reduzierung von CSS und JavaScript sowie den Einsatz von Content Delivery Networks (CDNs). Langsame oder technisch fehlerhafte Seiten werden von KI-Crawlern seltener berücksichtigt – insbesondere dann, wenn das System Inhalte in Echtzeit zusammenstellt.

Wie optimiere ich Content für AI?

Behandle Themen ganzheitlich (Topical Authority): Erstelle umfassende Inhalte, die ein Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, um der eigenen Marke einen Expertenstatus zu verleihen und als Autorität (Topical Authority) aufzutreten. Beantworte auch Detailfragen, die ein LLM bei der Zerlegung komplexer Suchanfragen berücksichtigen könnte.

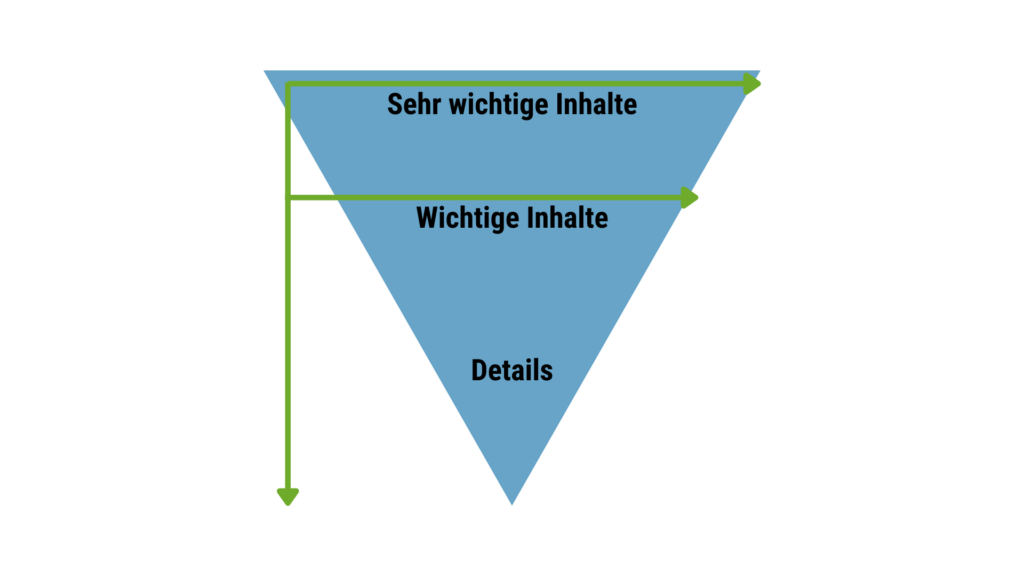

Bessere Les- und Interpretierbarkeit durch strukturierte Inhalte: Gliedere Deine Inhalte in logisch abgeschlossene Abschnitte mit klaren Zwischenüberschriften. Jeder Abschnitt sollte eine Teilfrage beantworten oder eine zentrale Aussage transportieren. Platziere die Kernaussage gleich zu Beginn.

Nutzerzentrierte Keyword-Recherche: Identifiziere Keywords basierend auf der Suchintention, nicht nur anhand des Suchvolumens. Long-Tail-Keywords und natürliche Sprachmuster erleichtern die Verarbeitung durch KI.

Fragenbasierte Content-Struktur: Formuliere Überschriften als Nutzerfragen und strukturiere die Antworten in klaren Abschnitten oder Clustern. Dies erhöht die Chance, dass KI-Modelle gezielt auf Deine Inhalte zurückgreifen.

Definiere Fachbegriffe und Entitäten: Benenne und definiere zentrale Begriffe, Personen, Orte, Produkte oder Zertifikate klar und konsistent. Ergänze dazu kurze Erklärungen oder baue ein Glossar beziehungsweise einen FAQ-Bereich ein, um Ankerpunkte für KI-Systeme zu schaffen.

EEAT-Signale stärken: Präsentiere Deine fachliche Kompetenz durch Autorenangaben, Projektbeispiele, transparente Quellen und Datumsangaben. Dies steigert Deine Vertrauenswürdigkeit und erhöht die Wahrscheinlichkeit, als zitierfähige Quelle wahrgenommen zu werden.

Verwende eine natürliche Sprache: Verfasse Deine Texte in verständlicher, dialognaher Sprache. Vermeide unnötigen Fachjargon, Floskeln oder abstrakte Metaphern. Rhetorische Fragen und konversationsähnliche Phrasen helfen der KI bei der Einordnung.

Bullet Points und Listen gezielt einsetzen: KI-Systeme bevorzugen strukturierte Inhalte. Verwende nummerierte Schritte für Anleitungen oder Bullet-Listen für Tipps, Vorteile oder Merkmale, wenn sie inhaltlich sinnvoll sind.

Tabellen und Vergleiche: Tabellen schaffen Vergleichbarkeit und liefern viele Informationen in einem kompakten Format. Daher eignen sie sich ideal als Quelle für KI-Modelle und damit zur Optimierung Deiner Inhalte im AI SEO. Strukturiere komplexe Informationen in Tabellen, etwa für Produktvergleiche oder Leistungsübersichten. Achte dabei auf klare Spaltenüberschriften und vollständige Angaben.

Multimediale und multimodale Inhalte: Füge thematisch relevante Bilder oder Videos hinzu, die Dein Thema vertiefen. Optimiere Alt-Texte und alle weiteren Mediendaten semantisch. Aktualisiere außerdem Deine Google Unternehmensprofile und das Merchant Center, da beispielsweise Google auf die dort hinterlegten Informationen für KI-Antworten aus mehreren Quellen zurückgreift.

Zeichne HTML semantisch aus: Verwende semantische Tags, um Inhalte maschinenlesbar zu strukturieren. Auch wenn nicht jedes Modell diese ausliest, verbessert es die technische Qualität Deiner Seiten. Dazu zählen etwa:

- <strong> für Fettmarkierungen von relevanten Schlagworten

- <aside> für Detailwissen und Hintergrundinformationen

- <blockquote> oder <q> für die Auszeichnung von Zitaten

Was ist EEAT?

Der Begriff EEAT oder E-E-A-T steht für Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness und ist ein Qualitätskonzept von Google zur Bewertung von Webseiteninhalten.

- Experience (Erfahrung): Bewertet wird, ob Autoren von Inhalten persönliche oder praktische Erfahrung mit dem behandelten Thema haben. Dazu zählen etwa eigene Produkttests, reale Nutzungserfahrungen oder berufliche Praxis.

- Expertise (Fachkompetenz): Hier geht es um das fachliche Know-how des oder der Verfassenden. Inhalte sollten nachweislich von Personen stammen, die über fundiertes Wissen und praktische Anwendungskompetenz im jeweiligen Themengebiet verfügen – insbesondere in sensiblen Bereichen wie Finanzen, Gesundheit oder Recht.

- Authoritativeness (Autorität): Eine Quelle gilt dann als autoritativ, wenn sie innerhalb ihres Fachgebiets eine anerkannte Stellung einnimmt. Suchmaschinen bemessen diese etwa anhand von Erwähnungen, Zitaten, Backlinks oder der allgemeinen medialen Präsenz abseits der eigenen Webseite der Quelle. Die Autorität einer Seite oder eines Autors stärkt auch in generativen KI-Modellen die Wahrnehmung als verlässliche Informationsquelle.

- Trustworthiness (Vertrauenswürdigkeit): Vertrauen entsteht durch Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Seriosität, beispielsweise durch vollständige Impressumsangaben, klare Urheberkennzeichnungen, eine sichere Datenübertragung (HTTPS) und nachvollziehbare Quellen, die die eigene Argumentation belegen. Auch Nutzerbewertungen oder Gütesiegel können das Vertrauen in eine Website stärken.

- EEAT ist kein direkter Rankingfaktor im klassischen Sinn, spielt aber eine bedeutende Rolle bei der inhaltlichen Bewertung von Webseiten durch menschliche Qualitätsprüfer und zunehmend auch bei der Erstellung KI-gestützter Antworten.

Offpage AI SEO

Für die Sichtbarkeit in KI-basierten Systemen sind externe Signale ein zentraler Faktor. Nützlich sind Erwähnungen in thematisch passenden Kontexten, etwa durch Veröffentlichungen auf renommierten Plattformen für Fachwissen, Teilnahme an Podcasts oder Vorträge auf Branchenevents. Solche Erwähnungen, auch ohne Verlinkung, werden von KI-Modellen als Hinweise auf fachliche Autorität interpretiert.

Darüber hinaus spielt die Qualität eingehender Backlinks eine entscheidende Rolle: Verweise aus inhaltlich verwandten Quellen mit einem nachvollziehbaren thematischen Bezug wirken sich deutlich positiver aus als eine hohe Anzahl beliebiger Links.

Auch die gezielte Einbindung in soziale Netzwerke kann zur Relevanz beitragen. Inhalte, die dort in Diskussionen eingebettet und aktiv geteilt werden, erzeugen zusätzliche Relevanzsignale. Echtes Engagement und sinnvolle Beiträge stärken die digitale Sichtbarkeit und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, in KI-generierten Antworten berücksichtigt zu werden.

Wie funktioniert der Markenaufbau im SEO für KI?

KI-Modelle beziehen ihre Informationen nicht nur von einzelnen Webseiten, sondern aus verschiedenen Quellen. Damit Deine Marke berücksichtigt wird, muss sie folglich auch außerhalb der eigenen Domain im Netz präsent sein. Dabei sind insbesondere die folgenden Faktoren wichtig, die größtenteils bereits aus der klassischen Suchmaschinenoptimierung bekannt sind:

- Inhalte: Hochwertiger, nützlicher Content bietet die Grundlage der Optimierung.

- Struktur: Deine Inhalte müssen technisch einwandfrei, strukturiert und formal konsistent umgesetzt werden.

- Semantik: Relevante Begriffe, Entitäten, thematische Tiefe und interne Verlinkung sorgen für den erforderlichen semantischen Kontext.

- Autorität: Vertrauenswürdigkeit durch eine gute Reputation, Backlinks, EEAT und Erwähnungen im Netz.

- Kontextsteuerung: Die gezielte Steuerung des Kontextes, in dem Deine Marke im Netz erscheint und von der KI als Quelle aufgegriffen wird.

Hierbei ist die gezielte Verzahnung von SEO, Content-Marketing, PR, Branding und Social Media erforderlich. Dabei ist entscheidend, dass Du klar und konsistent definierst, wofür Deine Marke steht sowie welche Themen und Werte sie verkörpern soll. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass KI-Modelle die Marke als relevant für bestimmte Themenbereiche einstufen.

Verankere daher zentrale Begriffe zu Kernthemen (z. B. „HR-Software“) und USPs oder Werten (etwa „Nachhaltigkeit“ und „Innovation”) über alle Touchpoints hinweg – auf Deiner Website, in Whitepapern, Social Media, Presseartikeln etc. Wenn Du regelmäßig in Verbindung mit diesen Themen erscheinst, verstärken sich semantische Muster, die von der KI erkannt und inhaltlich zugeordnet werden. Auch kann es hilfreich sein, wenn die Marke sich durch Studien, positive Bewertungen oder Use Cases profilieren kann.

Dabei sollten alle beteiligten Abteilungen abgestimmt zusammenarbeiten: Content-Teams entwickeln gut strukturierte und themenstarke Inhalte, PR sorgt für eine externe Medienpräsenz und streut zentrale Botschaften mit Reichweite in den sozialen Medien. Der Kundensupport hingegen liefert positive Fallstudien, Feedback und Bewertungen.

Tipps für Deine AI-SEO-Strategie

Wenn Du an Deiner Sichtbarkeit in KI-Systemen arbeiten möchtest, empfiehlt sich die Ausarbeitung einer praxisorientierten Strategie mit klaren Schritten.

Beginne mit einer Analyse des Status quo: Stelle verschiedenen KI-Anwendungen typische Nutzerfragen aus Deinem Themengebiet, etwa:

- „Was versteht man unter [Deinem Fachthema]?“

- „Wer bietet [Deine Dienstleistung] an?“

- „Welches [Produkt] ist empfehlenswert?“

Analysiere, ob Deine Marke genannt wird oder Inhalte Deiner Website zitiert werden. Achte jedoch darauf, dass die Ergebnisse mit jeder Anfrage variieren können.

Sammle Daten über Nutzerfragen: Prüfe, ob sich Chatbots oder Q&A-Plug-ins auf GPT-Basis auf Deiner Website integrieren lassen. Damit bietest Du Deinen Nutzerinnen und Nutzern nicht nur einen zusätzlichen Mehrwert, sondern erhältst auch wertvolle Einblicke in Fragen, die tatsächlich zu Deinen Inhalten gestellt werden. Diese Informationen helfen Dir dabei, Deine Inhalte gezielt an den realen Informationsbedarf anzupassen und mit Deinem SEO für KI erfolgreich zu sein.

Priorisiere Deine Inhalte: Vermutlich wirst Du bei der KI-Suchmaschinenoptimierung Deiner Webseite Schwerpunkte setzen müssen. Ein sinnvoller Startpunkt sind die Seiten, die für Dich am wichtigsten sind: etwa umsatzrelevante Inhalte, besonders stark frequentierte Artikel oder zentrale Kategorien.

Optimiere Deine Inhalte: Beginne mit gezielten technischen Anpassungen wie der Einbindung einer llms.txt oder von strukturierten Daten und überarbeite gleichzeitig den Content. Dazu dienen etwa eine klare Struktur, interne Verlinkungen oder ergänzende FAQ-Bereiche. Auch die Aktualität Deiner Inhalte spielt eine wichtige Rolle: Systeme wie ChatGPT bevorzugen Informationen, die aktuell und gepflegt erscheinen. Veralteter Content hat geringere Chancen, berücksichtigt zu werden. Regelmäßige Aktualisierungen und Ergänzungen signalisieren Relevanz für Nutzer, Suchmaschinen und die KI.

Nutze automatisierte KI-Abfragen: Für ein systematisches Monitoring kannst Du auf Tools zurückgreifen, die automatisierte KI-Abfragen ermöglichen. Manche SEO-Tools arbeiten bereits an Simulationen der KI-Suchergebnisseiten, während frei verfügbare Community-Tools es ermöglichen, Fragenlisten einzugeben und Antworten etwa von ChatGPT auf Marken- oder Quellenverweise zu analysieren. Zudem kannst Du über Schnittstellen wie die OpenAI-API eine Vielzahl gezielter Anfragen ausspielen.

Achte auf wiederkehrende Muster: Analysiere die KI-Antworten auf wiederkehrende Muster. Werden bestimmte Wettbewerber regelmäßig genannt, könnte dies etwa an einem starken Branding, Content-Formaten wie umfangreichen Glossaren und FAQ-Seiten oder der Implementierung von strukturierten Daten liegen?

Prüfe Deine Traffic-Quellen: Registrierst Du mehr direkte Zugriffe oder vermehrte Markensuchen, obwohl keine neuen Kampagnen liefen, oder teilen Dir Kunden mit, sie seien etwa über ChatGPT auf die Marke aufmerksam geworden? Dann kann dies darauf hindeuten, dass KI-Systeme bereits Einfluss auf Deinen Traffic nehmen – wenn auch auf indirektem Weg.

Ausblick: Klassische Suchmaschinenoptimierung bildet das Fundament im KI SEO

SEO bleibt auch im Zeitalter von ChatGPT, Google Gemini und ähnlichen Systemen ein zentraler Bestandteil des digitalen Marketings. Dabei verändern sich primär die Mechanismen zur Ausspielung von Inhalten: Statt ausschließlich in SERPs sichtbar zu sein, erscheinen optimierte Inhalte zunehmend in KI-generierten Antworten, eingebettet in Sprachassistenten, Smart Devices und integrierte Interfaces.

Diese Entwicklung markiert den Beginn einer neuen Phase, in der traditionelle SEO-Maßnahmen mit KI-spezifischen Strategien verknüpft werden müssen. Inhalte müssen nicht nur weiterhin strukturiert, faktenbasiert und nutzerorientiert sein, sondern verstärkt semantisch angereichert, sprachlich natürlich formuliert und auf typische Nutzerfragen ausgerichtet werden.

Hierbei kommt es darauf an, eine hybride Herangehensweise zu etablieren: Bewährte SEO-Maßnahmen bilden das Fundament, ergänzt um strukturierte Antworten, Entitäten-Management, Kontextmanagement für Marken und Content mit hoher Relevanz für generative Modelle.

Wer frühzeitig in diese Form der Optimierung investiert, sichert sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Die Sichtbarkeit in KI-gestützten Systemen entsteht organisch über Zeit. Sie lässt sich nicht kurzfristig einkaufen, sondern muss kontinuierlich aufgebaut werden. Das verlangt Experimentierfreude, ein analytisches Vorgehen und Anpassungsfähigkeit. Wer früh handelt, kann jedoch doppelt von der Sichtbarkeit in klassischen Suchsystemen und der Reichweite in den KI-basierten Antworten profitieren und so verschiedene Nutzergruppen erreichen.

Christian optimiert seit 1998 Websites und berät Unternehmen seit 2005 im Online Marketing. Als Geschäftsführer der SEO-Agentur verantwortet er Marketing und Vertrieb. Gerne beantwortet er Fragen und sendet weitere Infos zu. Mehr über CBS